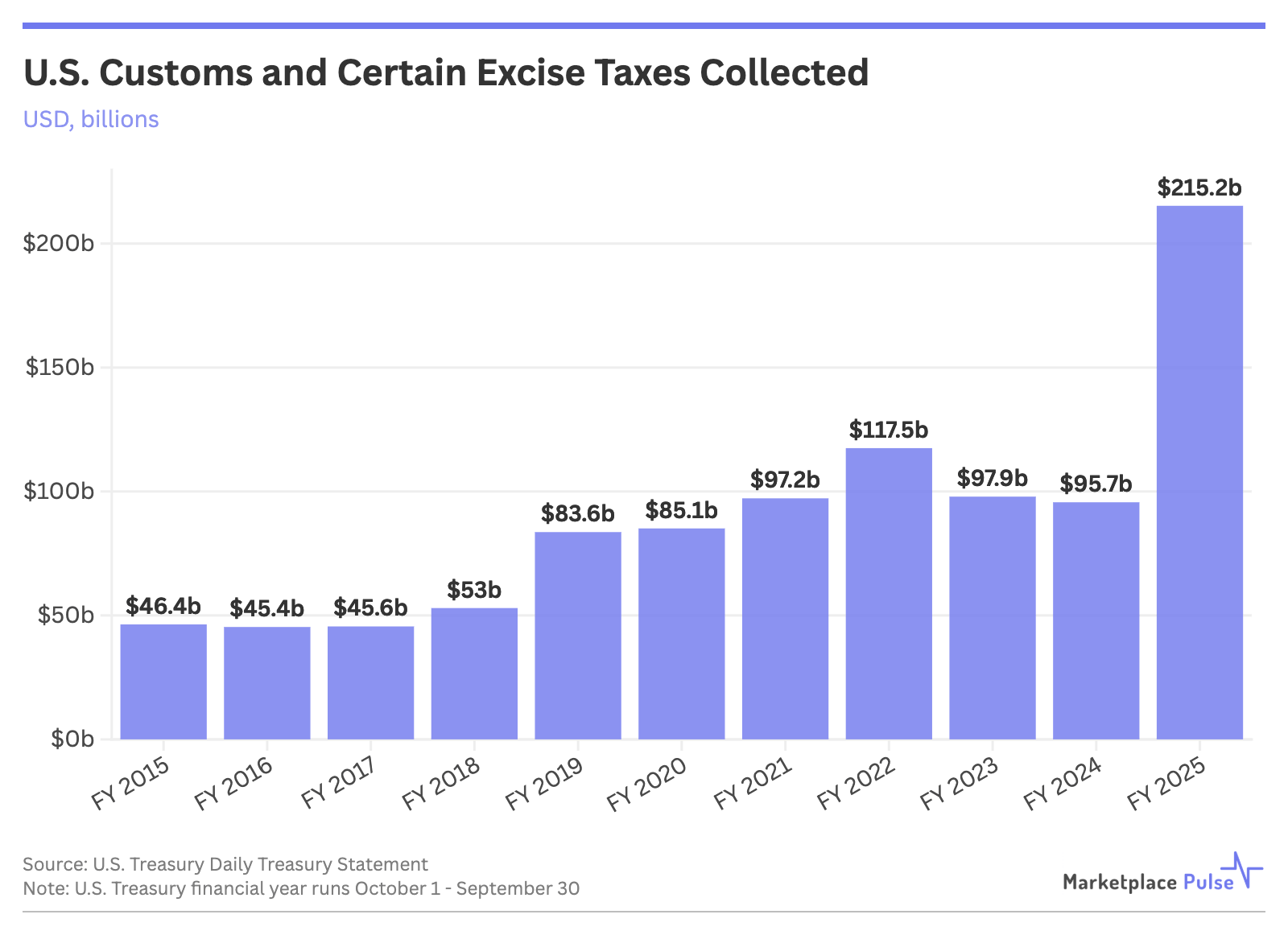

特朗普政府加征关税后,2025财年美国海关收入激增至2152.4亿美元。相较于2024年,增幅近1200亿美元;较2022年1174.9亿美元的峰值,亦高出近1000亿美元。

然而,这一负担却不均衡地落在美国本土零售商肩上,与此同时,外国竞争对手正利用Flexport首席执行官瑞安・彼得森口中的“大规模”海关欺诈行为牟取利益。

在近期接受科技节目TBPN采访时,彼得森揭露了该问题的运作机制:“美国是全球唯一一个允许外国企业在无合法实体、无需在当地雇佣员工的情况下,向本国进口商品的国家。外国企业只需以自身名义就能向美国进口商品,随后在申报环节谎报信息即可。这些企业的欺诈行为,本质上不会受到任何处罚。”

此事造成的影响极为严峻。美国本土零售商不仅要面对更高的批发成本,还需为加价后的商品缴纳更高关税;而直接进口商品的外国卖家,却似乎能毫无顾忌地在海关申报中低报商品价值。再叠加这些外国卖家凭借临近生产基地的区位优势、以及政府补贴所获得的结构性成本优势,最终形成了双重竞争优势——而这恰恰是关税政策表面上想要消除的现象,其中中国卖家受益尤为显著。

美国各大零售商已开始承担相应成本。耐克预计其关税相关支出将达15亿美元,而仅在三个月前,这一数字还为10亿美元。早在今年8月,苹果公司就曾预估,单季度关税成本将高达11亿美元。这些大型企业拥有充足资源,可通过囤积库存与战略规划应对此类冲击。但美国小型本土零售商却缺乏这样的缓冲能力——如今亚马逊平台上中国卖家占比已超50%,这些小型零售商本就难以与之竞争。

历史经验表明,这些成本最终会完全转嫁给美国消费者与企业。《经济展望杂志》针对2018年关税政策的一项研究发现,这些关税“几乎完全转嫁到了美国国内商品价格中”,这意味着承担成本的是美国消费者与进口商,而非中国出口商。当前美国海关收入飙升至2150亿美元,正是这种成本转嫁机制在以史无前例的规模上演。

彼得森所指出的执法漏洞并非理论空谈。美国各大电商平台上有数以十万计的外国卖家,而海关核查基础设施却极为薄弱,这使得欺诈行为拥有巨大的可乘之机。与此同时,合规经营的美国进口商却要为如实申报的商品价值,承担不断上涨的关税重压。

上周,特朗普威胁称将在现有对华关税基础上再额外加征100%关税,最早可能于11月1日生效。这一举措集中体现了企业当前面临的规划困境:距离政策可能实施的日期仅剩不到三周,而此时正值零售业旺季,那些货物已在运输途中的进口商正面临两难抉择。此后,美国政府又态度含糊,暗示加征关税一事或许不会实施,这进一步加剧了市场混乱。

这一关税政策非但没有营造公平的竞争环境,反而不断放大其初衷本想消除的竞争优势差距。中国卖家凭借较低的成本缴纳较低关税,许多卖家甚至通过欺诈性申报缴纳更少费用;而美国零售商则需在合法经营的前提下,为更高的批发价格支付更高关税。

要解决这一问题,必须填补导致这种差距的政策漏洞。正如国际贸易律师查尔斯・伯努瓦所言:“随着小额免税政策(deminimis)被废除,非居民进口商(NRI)问题的影响范围急剧扩大。我们必须制止这种情况。进行海关申报的主体必须承担责任,这意味着申报者必须是‘美国居民’。”

若不改革非居民进口商政策(要求进口商在美国拥有合法实体,并明确执法问责机制),新增的1200亿美元海关收入仍将主要由合规经营的美国企业承担,而外国竞争对手则会完全规避这一体系的约束。单靠关税无法拯救美国电子商务市场,但堵住执法漏洞,或许真的能起到关键作用。

封面来源/图虫创意

(来源:雨果跨境编辑部)

线索中心,精准挖掘潜在客户

线索中心,精准挖掘潜在客户

,让AI接管外贸获客全流程,20万+企业都在用!

,让AI接管外贸获客全流程,20万+企业都在用!