从电蚊拍到发夹:TikTok 上“小而美”商品的爆单密码

跨境电商-社区大学

2025年7月30日

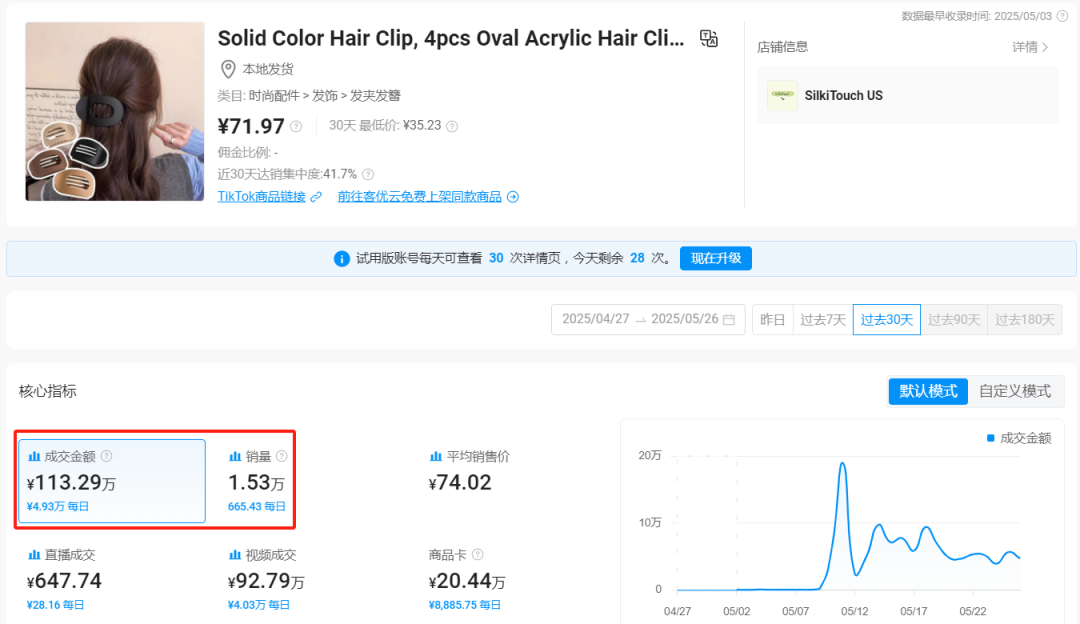

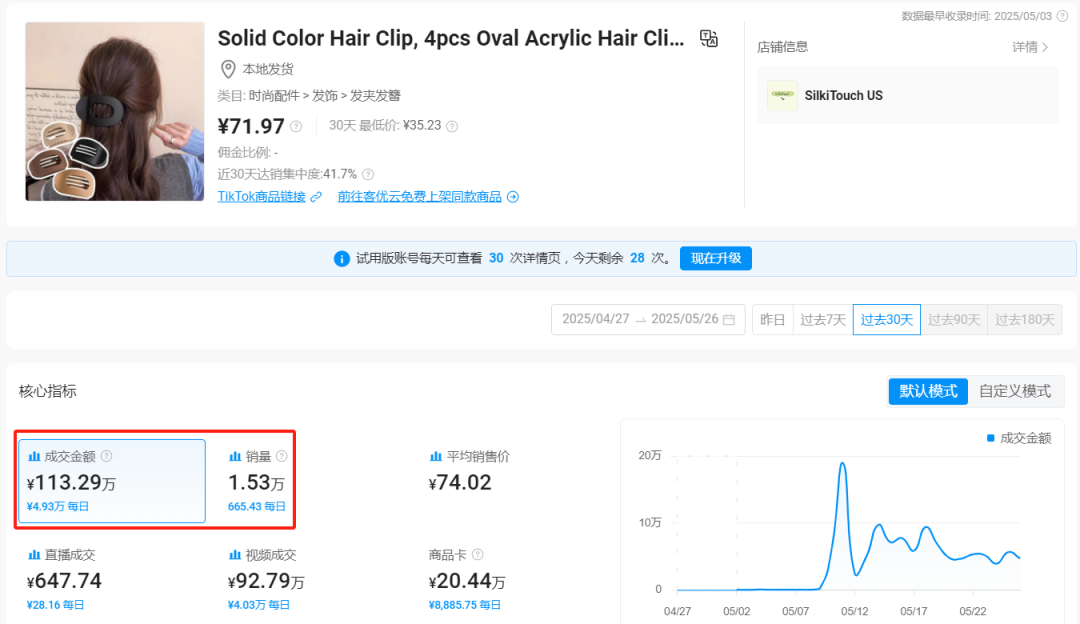

当一款售价几美元的鸭嘴发夹卖出 113 万元,当一把电蚊拍撑起 78.5 万美元销售额,我们不得不重新审视 TikTok 的 “造富能力”—— 它让 “小商品” 拥有了 “大能量”。这些看似平凡的产品,究竟靠什么在海外市场撕开缺口?背后藏着一套清晰的爆款逻辑。

逻辑一:需求至上,痛点即商机

爆款的起点,永远是 “解决问题”。东南亚的电蚊拍针对的是 “蚊虫肆虐 + 疾病威胁” 的生存痛点,北美鸭嘴发夹瞄准的是 “发型整理 + 场景适配” 的生活需求,硅胶洗碗刷主打 “3 秒去油污” 的效率痛点,棉质发圈则解决 “扎发扯头皮” 的舒适痛点。

这些需求或许不够 “宏大”,却真实存在于日常生活的缝隙中。TikTok 的价值在于,它让这些 “小众痛点” 被无限放大 —— 用户在平台上吐槽 “蚊子太多”“发夹总掉”,形成话题聚集;博主针对性地展示产品解决方案,引发共鸣。当 #mosquito 话题积累 33.7 万条帖子,当 “back to school” 场景下的发饰需求被集中讨论,需求就成了可以被精准捕捉的流量密码。

逻辑二:内容为王,“种草” 要够直观

小商品的爆发,离不开 “场景化内容” 的催化。在 TikTok 上,“硬广” 往往效果平平,而 “沉浸式演示” 却能一击即中:

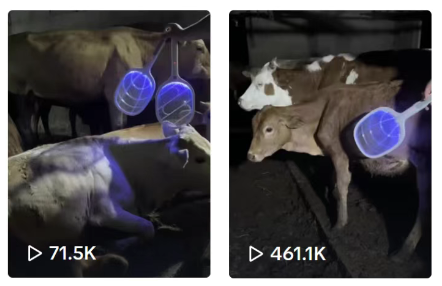

- 电蚊拍的视频里,博主在牧场实景挥拍,蚊虫瞬间被消灭的画面,比任何文字都更有说服力;

- 鸭嘴发夹的展示中,模特从居家到外出,用不同发型搭配同一款发夹,直观呈现 “百搭” 属性;

- 硅胶洗碗刷的短视频,通过 “油污碗盘→刷后光洁” 的前后对比,凸显清洁效率。

这些内容的共同点是 “去营销化”—— 用真实场景替代广告语,用用户视角替代卖家口吻,让消费者在 “刷视频” 的过程中自然产生 “我需要它” 的念头。

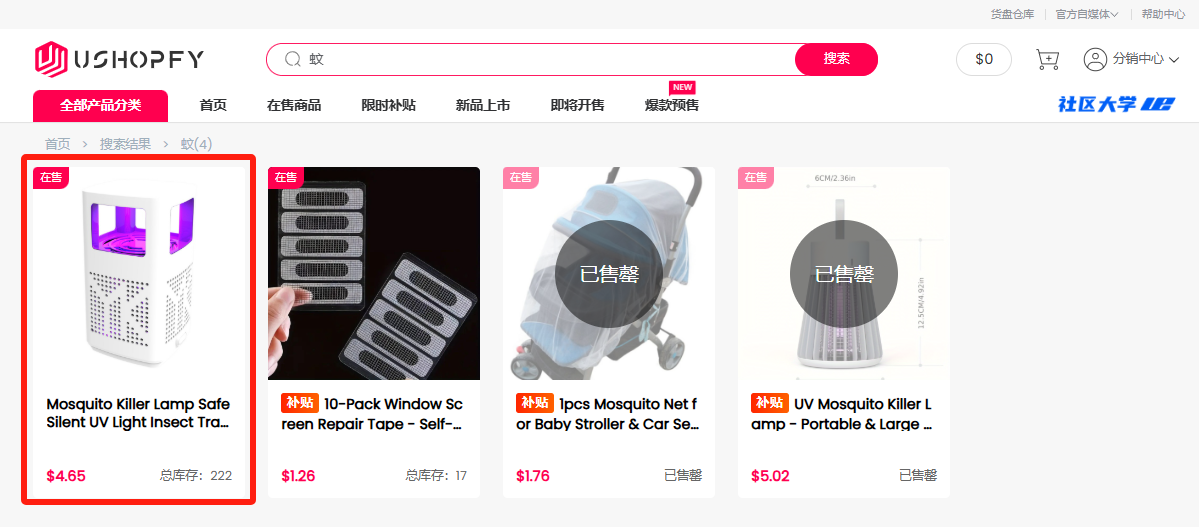

图片来源:Kalodata 图片来源:USHOPFY

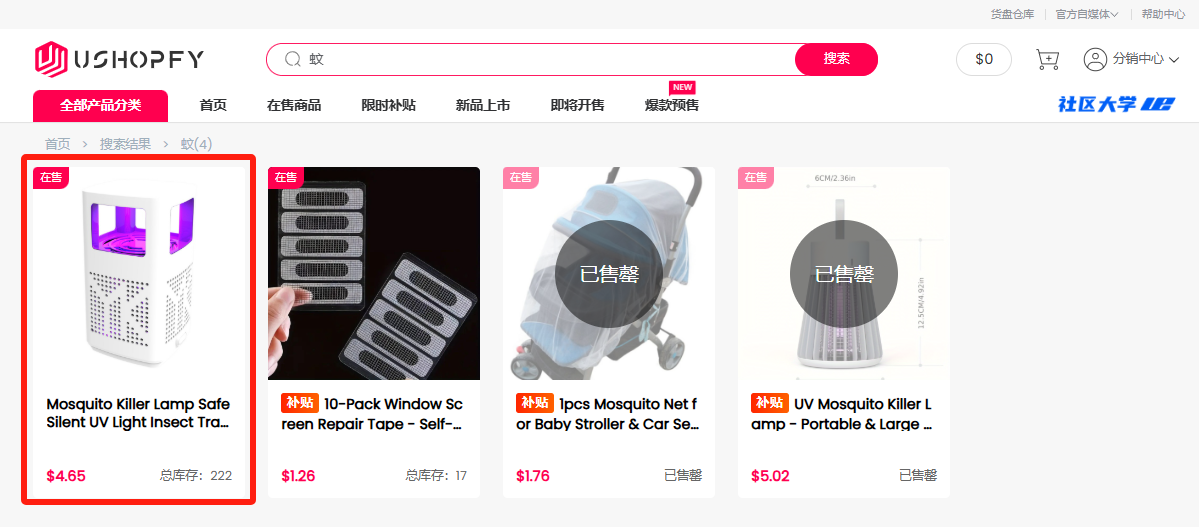

图片来源:USHOPFY

逻辑三:本土化适配,细节决定接受度

小商品出海,“本土化” 不是选择题而是必答题。电蚊拍在东南亚的成功,不仅因为解决了蚊虫问题,更因为其 “紫外线诱蚊 + 安全电网” 的设计适配了当地家庭的使用习惯;鸭嘴发夹能在北美走红,与其 “扁平设计 + 多色可选” 的审美适配密不可分。

图片来源:USHOPFY

图片来源:USHOPFY即便是看似标准化的产品,也需要根据目标市场调整细节:比如销往东南亚的电蚊拍需适配当地电压,面向欧美的发饰需考虑发色与肤色的搭配。TikTok 上的用户评论,往往是获取本土化需求的最佳渠道 —— 消费者会直白地说 “希望有 XX 颜色”“这个功能不够用”,这些反馈正是产品迭代的方向。 图片来源:USHOPFY

图片来源:USHOPFY

逻辑四:低价策略,降低决策门槛

小商品的客单价通常不高(电蚊拍 2.25 美元,发夹约 7 美元),这种 “低价属性” 与 TikTok 的 “冲动消费” 生态高度契合。当用户被视频内容打动时,几美元的价格几乎不会引发 “纠结”,点击购买的决策链路被极大缩短。

图片来源:USHOPFY

图片来源:USHOPFY但 “低价” 不等于 “低质”。这些爆款产品都在 “性价比” 上做文章:电蚊拍强调 “耐用 + 高效”,发夹突出 “夹力强 + 材质好”,用 “物超所值” 的体验留住用户,甚至引发复购和推荐。

TikTok 的出现,让 “小商品” 摆脱了 “低端” 标签。它证明:只要精准锁定需求、做好内容种草、适配本土市场,再平凡的产品也能在跨境电商的赛道上跑出加速度。对卖家而言,与其追逐 “风口”,不如沉下心来观察生活 —— 下一个爆款,可能就藏在某个被忽略的日常场景里。

(来源: 跨境电商-社区大学)

以上内容源自网络,由跨境魔方后台编辑整理汇总,其目的在于收集传播行业新闻资讯,跨境魔方不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明!

*上述文章存在营销推广内容(广告)

线索中心,精准挖掘潜在客户

线索中心,精准挖掘潜在客户

,让AI接管外贸获客全流程,20万+企业都在用!

,让AI接管外贸获客全流程,20万+企业都在用!